(Satellite n°18 - juin 1959)

(Satellite n°18 - juin 1959)

LES LUNES DE MARS sont (peut-être) des satellites artificiels

On ne sait pas grand chose des satellites de la planète Mars,

sinon que

ce sont les deux plus petites « lunes » du système solaire, et

que leur

comportement est plutôt bizarre. Un savant russe, le professeur

L.

Schlowski, spécialiste connu de la radio-astronomie, a récemment

fait,

à ce sujet, une troublante communication à l'Académie des Sciences

de

Moscou.

On ne sait pas grand chose des satellites de la planète Mars,

sinon que

ce sont les deux plus petites « lunes » du système solaire, et

que leur

comportement est plutôt bizarre. Un savant russe, le professeur

L.

Schlowski, spécialiste connu de la radio-astronomie, a récemment

fait,

à ce sujet, une troublante communication à l'Académie des Sciences

de

Moscou.

- L'orbite de Phobos (la plus grosse des deux lunes martiennes

et la

plus proche de la planète) a basculé, dit-il, de 2 degrés 1/2

en moins

d'un siècle.

Et il a ajouté : « Le fait est anormal. Pour qu'il puisse être

expliqué

mathématiquement, il faudrait que Phobos soit un corps creux.

Or, on ne

connaît pas de corps creux dans la nature. »

De là, à soutenir l'hypothèse que les lunes de Mars puissent

être «

artificielles », il n'y a qu'un pas...

Les lunes de Mars... Ceux qui lisaient « Robinson », il y a vingt

ans,

en ont bien souvent rêvé. Sous les deux lunes de la diaphane

nuit

martienne, l'une se ruant vers l'autre presque immobile dans

le ciel,

John Carter, « Le Conquérant de la Planète Mars » (1) galopait

des huit

pattes d'un formidable « tarout » (thoat dans le texte américain),

à

travers la mousse jaunâtre des fonds d'océan desséchés, volant

au

secours de la belle Dejah Thoris, l'incomparable Princesse de

Mars

(Barsoom en martien)...

Les lunes de Mars... Ceux qui lisaient « Robinson », il y a vingt

ans,

en ont bien souvent rêvé. Sous les deux lunes de la diaphane

nuit

martienne, l'une se ruant vers l'autre presque immobile dans

le ciel,

John Carter, « Le Conquérant de la Planète Mars » (1) galopait

des huit

pattes d'un formidable « tarout » (thoat dans le texte américain),

à

travers la mousse jaunâtre des fonds d'océan desséchés, volant

au

secours de la belle Dejah Thoris, l'incomparable Princesse de

Mars

(Barsoom en martien)...

C'est d'ailleurs dans un roman que furent « découvertes » les

deux

lunes de Mars. Dans «Les Voyages de Gulliver » (parus en 1726),

l'écrivain irlandais Jonathan Swift les fait décrire -- avec

la plus

étonnante des intuitions - par les astronomes de la ville volante

(soutenue par « antigravatation » !) de Laputa.

En fait, cependant, ce n'est qu'un siècle et demi plus tard,

en 1877,

que l'astronome Asaph Hall, de l'Observatoire de Washington,

les

découvrit réellement. Bien d'autres que lui les avaient cherchées

avec

des instruments aussi et même plus puissants que le sien, et

n'avaient

rien vu. Luimême aurait abandonné leur recherche, si sa femme

ne

l'avait poussé à persister.

- "Elles n'étaient pas là hier" s'écria-t-il, littéralement effrayé.

Et quand il eut vérifié qu'elles étaient bien là, il leur donna

deux

noms impressionnants : Phobos (la Terreur) et Deimos (la Crainte)

tirés

de l'Iliade d'Homère. Elles avaient échappé aux observations

antérieures du fait de leur petitesse.

Phobos, a 12 km de diamètre - la longueur de Paris d'Ouest en

Est.

Deimos, 9 km de diamètre seulement - la largeur de Paris du Nord

au Sud

(2).

La première tourne à 6 000 km à peine de la surface martienne

et - plus

un satellite est proche d'une planète plus il va vite - elle

effectue

sa révolution autour de Mars en 7 h 39 mn 13 s 85/100. La seconde,

à 20

000 km de distance de la planète, se contente d'en faire le tour

en 30

h 17 mn 54 s 9/10.

On n'en sait guère plus sur ces deux minuscules lunes. Mais ces

indications sont déjà suffisamment extraordinaires.

UN COMPORTEMENT BIZARRE

Mars tourne sur son axe à peu près dans le même temps que la

Terre.

Exactement en 24 h 37 mn 22 s 62/100 . Phobos fait donc trois

fois le

tour de la planète, pendant que celle-ci ne fait qu'un tour sur

ellemême. Du fait de cette rapidité, cette lune a un mouvement

apparent

â contre sens des autres astres. Cas unique dans le système solaire,

elle se lève à l'ouest (du côté où le soleil se couche) et se

couche à

l'est. Elle ne reste à chaque passage que 4 h 30 dans le ciel,

si bien

que, dans l'espace d'un jour martien, pour un observateur placé

sur la

planète, cette curieuse lune montre à ses passagers, toute une

série de

phases variées, devenant pleine, deux fois nouvelle et deux autres

fois

pleine, par exemple.

Mars tourne sur son axe à peu près dans le même temps que la

Terre.

Exactement en 24 h 37 mn 22 s 62/100 . Phobos fait donc trois

fois le

tour de la planète, pendant que celle-ci ne fait qu'un tour sur

ellemême. Du fait de cette rapidité, cette lune a un mouvement

apparent

â contre sens des autres astres. Cas unique dans le système solaire,

elle se lève à l'ouest (du côté où le soleil se couche) et se

couche à

l'est. Elle ne reste à chaque passage que 4 h 30 dans le ciel,

si bien

que, dans l'espace d'un jour martien, pour un observateur placé

sur la

planète, cette curieuse lune montre à ses passagers, toute une

série de

phases variées, devenant pleine, deux fois nouvelle et deux autres

fois

pleine, par exemple.

Deimos n'est pas moins insolite. Certes, cette seconde lune se

lève

correctement à l'est et se couche à l'ouest, mais sa révolution

autour

de la planète suit, à moins de six heures d'écart, la rotation

de

celle-ci sur son axe, de telle façon que le mouvement apparent

de

Deimos, vu de Mars, est très lent. Son passage d'un horizon à

l'autre

demande 132 heures, ce qui correspond à plus de 4 révolutions

de Deimos

autour de la planète, et l'observateur placé sur le sol martien

verrait

ainsi une lune déroulant quatre fois toutes ses phases au cours

d'un

seul passage.

On comprend facilement qu'avec deux pareilles lunes dans leur

ciel, les

éclipses ne soient pas rares pour les Martiens - s'il y en a.

Nous,

Terriens, n'avons que 2 à 5 éclipses au plus, de soleil par an.

Sur

Mars, on en compte plus de 1 500 ! Phobos, à elle seule, passe

1 400

fois devant le soleil. Mais chaque éclipse ne dure que 19 secondes,

et

n'est jamais totale. Phobos n'occultant au maximum que le quart

du

disque solaire.

Deimos passe pour sa part 130 fois devant le soleil, plus longuement

(109 secondes) mais ne l'éclipse qu'encore moins (1/9°). Il est

vrai qu'il peut arriver parfois, rarement, que les deux lunes passent

ensemble devant le disque solaire. Et il se produit aussi de nombreuses

éclipses d'une lune par l'autre, ou de l'une ou l'autre, ou les

deux à la fois par l'ombre de la planète.

Leur spectacle contemplé

de la surface de la planète est des plus divers, de jour, comme

de nuit. Et ces nuits martiennes, piquées d'innombrables étoiles,

doivent être merveilleuses. Les constellations sont à peu près les

mêmes que vues de la Terre, mais l'étoile polaire de Mars, par suite

de l'inclinaison différente de cette planète sur son axe (25'% au

lieu de 23` 26) est la belle étoile Deneb (3). La Terre et Vénus

sont les étoiles du matin et du soir. Jupiter brille d'un bel éclat

dans le Capricorne. Phobos passe, quatre fois plus petit que notre

Lune malgré sa relative proximité et Deimos n'est qu'une étoile

parmi les autres. Tous deux luisent d'un éclat (albedo) argenté

bleuâtre qui pourrait être qualifié de « métallique » - comparé

à celui du fer par exemple.

CRITIQUE DES « INGENIEURS » MARTIENS

Et

ce n'est pas la première fois qu'on émet l'idée que les deux petites

lunes martiennes puissent être des «satellites artificiels». Cette

supposition a été utilisée à maintes reprises dans des romans de

science-fiction. Depuis Schiaparelli et ses « canaux » (à la même

époque, que la découverte de Phobos et- Deimos, 1877) bien d'autres

fabuleux exploits techniques ont été généreusement attribués aux

hypothétiques- ingénieurs martiens.

Phobos et Deimos sont trop

petits et trop loin pour que nos télescopes permettent d'affirmer

ou d'infirmer quoique ce soit. Mais les spécialistes ne se sont

pas privés d'émettre diverses objections, les unes de principe (ordre

de grandeur des énergies nécessaires), l'autre d'ordre pratique

(position des satellites). Von

Braun estime, en effet, que la meilleure position utile d'un satellite

« station dans l'espace », destiné à l'observation de la planète,

doit être telle

Von

Braun estime, en effet, que la meilleure position utile d'un satellite

« station dans l'espace », destiné à l'observation de la planète,

doit être telle

1° qu'il soit éloigné de moins du quart du diamètre

de celle-ci, de: manière que, vue du satellite, elle' occupe environ

130° de l'horizon céleste.

2° que la révolution du satellite

corresponde à une « fraction exacte » de la rotation de la planète.

C'est

pour ces raisons qu'il préconisait pour un tel satellite artificiel

de la Terre, l'orbite de 2 heures (1/12' de la rotation terrestre),

située vers 1 750 km d'altitude (nettement au dessous du 1/4 du

diamètre du globe, qui est de 3 200 km). Une autre orbite intéressante

est celle de 24 heures (autrement dit égale à la rotation de la

planète) sur laquelle, le satellite dans sa révolution reste stationnaire

au-dessus d'un point de la planète (dite orbite geostationaire

de Clarke).

Si l'on admet ces considérations, il faut avouer que les orbites

sur lesquelles sont placées Phobos et Deimos . sont aussi peu «

idéales »- que possible. Phobos est beaucoup trop loin (6000 km

alors qu'il devrait être à 1 700 km environ, 1/4 du diamètre, de

Mars) et Deimos est trop loin aussi pour que sa révolution

soit égale à la rotation de la planète. Bref, les fameux ingénieurs

martiens ne sont vraiment pas si forts_ que ça!

Bien sûr, Phobos,

tel quel, est néanmoins un excellent observatoire de Mars. Vue de

ce satellite, la planète apparaîtrait 82 fois plus grosse que notre

Lune, emplissant près de la moitié de la distance entre l'horizon

et le zénith, et elle semblerait tourner sur elle-même, en 11 h

6 mn d'Est en Ouest, en sens inverse de son mouvement réel de rotation

!

PLUS A NOTRE PORTÉE QUE LA LUNE?

En

tout cas, pour nous, Terriens, à la veille de la navigation interplanétaire,

les lunes de Mars, présentent un immense intérêt. Le Dr Jan Schilt,

astronome de l'Université Columbia, de New York, n'a pas hésité

à déclarer

-- Du point de vue pratique, les difficultés techniques

pour atteindre l'une des lunes de Mars, pourraient être plus aisément

résolues que celles soulevées pour atteindre notre propre Lune.

Le voyage jusqu'aux environs de Mars, à une soixantaine de millions

de km de la Terre, n'exigerait guère plus de combustible qu'une

approche de la Lune. Les lunes de Mars, comme la nôtre, n'ont pas

d'air mais l'attraction de leur gravité est extrêmement faible.

Une fois atteinte une orbite autour de Mars, les astronautes pourraient

se poser ou repartir à volonté de l'une de ces deux lunes. Peut-être,

concluait-il, le voyage aux lunes de Mars pourra-t-il être accompli

avant le voyage jusqu'à notre Lune !...

On saura alors si les

petits satellites de Mars sont « artificiels » ou non.

En attendant,

le professeur Schlowski soutient son opinion.

- Les astéroïdes

sont nombreux, dit-il, à proximité relative de Mars. Il suffirait

d'une accélération de 0,2g seulement pour qu'il soit très possible

d'en amener un sur une orbite autour de la planète, et ensuite de

l'évider - ce qui en ferait un « corps creux » - pour le transformer

en station-observatoire dans l'espace...

© Georges H. GALLET (SATELLITE N° 18 - juin 1959)

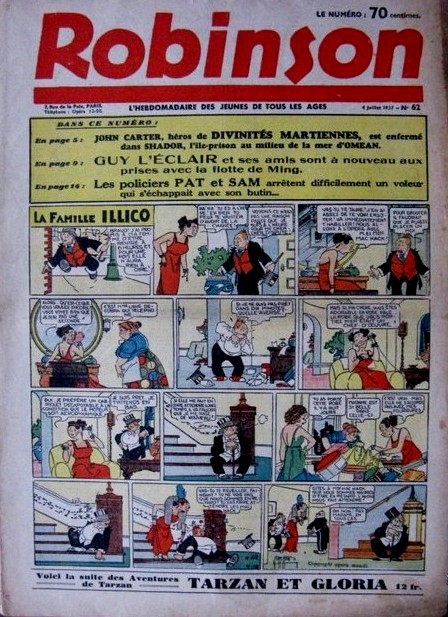

(1) Ce roman très célèbre de l'Américain Edgar Rice Burroughs, s'intitulait d'ailleurs Under The Moons of Mars (Sous les Lunes de Mars), à sa première parution en feuilleton dans le All-Story Magazine (février-juillet 1912), sous la signature « Norman Bean » qui résultait d'une coquille. L'auteur avait en réalité curieusement signé . « Normal Bean », ce qui se prononce, à peu prés, comme « Normal Being » - un « être normal », en anglais. On peut penser qu'il hésitait à ce sujet, du moins à ce moment, car après que son roman eut été repris par le grand quotidien New York Evening-World, il fut publié en volume, par l'éditeur McClurg de Chicago (1917), sous le titre A Princess of Mars (Une Princesse de Mars) dûment signé, cette fois, du vrai nom de son auteur. Il avait déjà enthousiasmé toute une génération de lecteurs de langue anglaise avant d'être traduit en français et publié dans Robinson (7 mars 1937-16 mai 1937), immédiatement suivi de « Divinités Martiennes » - The Gods of Mars (de 1918) - jusqu'au 15 août 1937. D'autres romans de Burroughs furent publiés dans Robinson jusqu'en 1940.

(2) Cf Pierre ROUSSEAU, Mars, terre mystérieuse, Hachette, éd.

(3) Alpha du Cygne, alors que notre polaire est Alpha de la petite Ourse.

Accueil I CineMars I CineListe I Plan du Site